5.12.25 — 10:00

Salle Boris Vian, La Villette

Modes de transmission, tendances évolutives, besoins d’archives du narratif des danses hip-hop en Afrique centrale : le cas du Cameroun

10:00 – 35 min.

par Eugène Christophe Njock Belomo

D’une époque où posséder un magnétoscope était réservé à la société bourgeoise à l’ère de la vulgarisation actuelle du numérique, l’accès à la bonne information pour les danseurs hip-hop du Cameroun aura été un chemin périlleux. De nombreuses histoires glorieuses d’antan de cette culture au Cameroun relèvent encore en 2025 du mythe et de l'imaginaire. Des légendes urbaines dont on retrouve très peu de traces, si ce n’est les récits oraux des témoins encore vivants. La génération Z actuelle des danseurs locaux nous révèle des solutions qui auraient permis de laisser plus de traces de l’histoire. Par une observation participante, de la recherche documentaire, une collecte de témoignages, nous interrogeons la durabilité de l’histoire des danses hip-hop au Cameroun. Ce travail révèle un intérêt particulier à étudier les modes de vie des danseurs hip-hop en Afrique centrale.

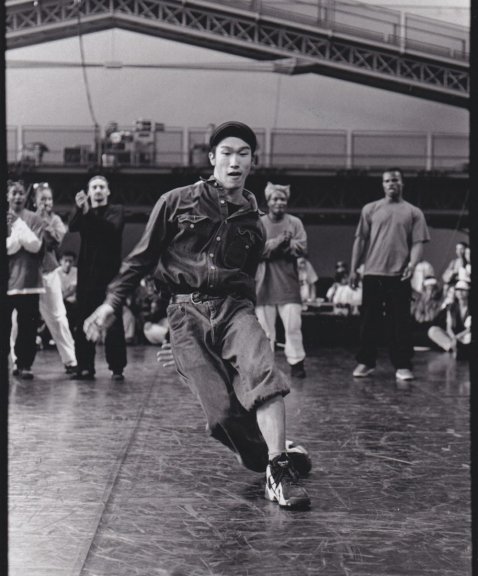

Rendre le corps hip-hop (a)politique : Les pionniers belges du break et le savoir incarné pendant la première vague (1980 – début 1990)

10:35 – 35 min.

par Rustam Khan

Alors que l’historiographie a depuis longtemps mis en évidence la popularité du hip-hop américain auprès des jeunes minorisés en Europe dans les années 1980, il y a eu très peu de discussion sur la manière dont les médias ont structuré les formes d’engagement avec les questions sociales d’inclusion et d’exclusion du corps politique national. Contrairement au caractère lyrique du rap diffusé à la radio et à la télévision, la culture du break fonctionne par des formes d’apprentissage et d’échange non verbales, ancrées dans des espaces physiques (par exemple : le cypher, la boîte de nuit). Dans cette conférence, je discute de la manière dont les pionniers belges du break ont posé les bases d’un apprentissage communautaire, principalement dans les années 1980 et au début des années 1990. Je mets en lumière l’importance de thèmes récurrents tels que l’identité de crew, les codes du cypher et la transmission des styles de break, qui ont constitué les fondements d’une culture qui fait face aux discours anti-immigration dans le climat (post)colonial belge.

Savoirs subalternes dans le breaking. Migration et différence entre les scènes hip-hop de Mexico et de Barcelone

11:10 – 35 min.

par Carlos Gilberto Peña Hernandez

L’impact et le développement mondial du breaking et de la danse hip-hop ne se sont pas produits de manière homogène ni simultanée dans les différents pays qui se les sont appropriés. Les différences et les inégalités en ce qui concerne l’accès aux savoirs au sein de la culture hip-hop sont étroitement liées aux conditions matérielles disponibles pour adapter ces pratiques à un environnement et contexte précis. Ces problématiques se complexifient davantage lorsque les processus migratoires introduisent des notions comme le savoir situé (Haraway, 1988), la colonialité du savoir (Mignolo, 2003) et la pensée frontalière (border thinking, Anzaldúa, 1987). Dans cette optique, la présentation propose quelques réflexions sur les différences et asymétries dans l’appropriation des savoirs (Rose, 1994 ; Forman, 2002) liés au breaking entre Mexico et Barcelone, à partir d’une expérience migratoire.

Danser la résistance ? Récits postcoloniaux et pratiques émotionnelles des danseurs de hip-hop à Rotterdam

11:45 – 35 min.

par Jelena Beocanin

Cette communication explore la danse hip-hop comme engagement critique et réflexif avec la culture hip-hop et la vie urbaine postcoloniale. Elle aborde la danse comme une pratique émotionnelle et intellectuelle qui produit un savoir portant sur : (1) le soi ; (2) l’histoire (urbaine, diasporique, orale et écrite) ; (3) la connaissance incarnée des formes, styles, techniques, émotions et mouvements ; et (4) une compréhension vécue ou héritée des inégalités sociopolitiques, mais aussi de la joie, de la réjouissance spirituelle, de la créativité et de la résistance. Inscrite dans un cadre postcolonial, cette communication veut promouvoir un renouvellement des façons de comprendre la résistance et l’opposition critique dans la culture hip-hop. Elle remet en question les approches logocentriques en plaçant au centre la danse et l’émotion, et elle met en lumière les pratiques émotionnelles et les (contre)récits exprimés à travers la performance incarnée des danseurs et les récits oraux de leur pratique.

Table ronde

Danser la justice sociale : contre-espaces et mémoires critiques du hip-hop

14:00 — 75 min.

par Anaïs Henneuse

avec Jelena Beocanin, Rustam Khan, Venla Järvensivu et Khoudia Touré

Depuis leur apparition, les danses hip-hop sont traversées par des dynamiques d’inclusion et d’exclusion, reflets des inégalités structurelles de l’Amérique des années 1980 autant que des luttes menées pour les dépasser. Aujourd’hui encore, dans des contextes variés, ces danses continuent d’être des outils puissants de transformation sociale et politique.

Cette table ronde explore la manière dont les danses hip-hop sont mobilisées pour questionner, subvertir et reconstruire des espaces normés. Du Sénégal à la Finlande en passant par les Pays-Bas, les intervenants partageront comment, à travers leur pratique, ils et elles produisent des savoirs critiques, activent des mémoires de résistance, redéfinissent la communauté face à l’oubli des violences coloniales, transforment l’espace carcéral en lieu d’empuissancement, et créent des formes de désobéissance corporelle. Animée par Anaïs «Nan’s » Henneuse, cette rencontre réunit les perspectives croisées de Khoudia Touré, Venla Järvensivu et Jelena Beocanin, entre expérience de terrain et recherche, pour penser ensemble les potentialités politiques de la danse hip-hop.